"El pintor japonés Hokusai cambió de nombre sesenta veces por celebrar sus sesenta nacimientos. En el Uruguay, país formal, lo hubieran enjaulado por loco o alevoso simulador de identidad." Eduardo Galeano.

"En el libro de las evidencias se lee: ¨Conoces el nombre que te dieron, no conoces el nombre que tienes¨" José Saramago.

En el mundo hindú el nombre es algo más que una referencia de diferenciación: influye sobre la vida del individuo. La elección de un nombre secreto sirve para abarcar la personalidad del nombrado y así protegerle de sus enemigos, y es habitual un segundo nombre para la distinción en la vida mundana.

La etnia gold o nanai de Rusia podían cambiar el nombre al hijo varón hasta varias veces a lo largo de su vida con objeto de hacerlo mejor o más feliz. Existía asimismo en Japón la posibilidad de cambiar de nombre para aquellos que deseaban rehacer su vida. También algunos inuit practicaban el cambio de nombre personal cuando ya flaqueaban sus fuerzas, con la esperanza de prorrogar así su crédito de vida.

Los ovimbundu, en la Angola céntrica, ponían el nombre a los hijos de algún pariente cercano, vivo o muerto, pero si la persona sufría persistentemente de mala suerte o enfermedades, podían cambiar de nombre. Entre los mongoles le cambian al enfermo no sólo el nombre sino también manifiestamente el vestuario. También entre los dayak, en Borneo, después de una curación sigue el cambio del nombre del enfermo con el fin de engañar al espíritu maligno. Igualmente, cuando un niño ha caído enfermo, el chamán, entre los haidas de la América del Pacífico septentrional puede decidir que no se le ha puesto el nombre adecuado y se le cambia el nombre. También entre los norteamericanos indios crow. Todos estos ejemplos representan el deseo de engañar a los espíritus malignos para que ignoren al enfermo creyendo que, por recibir otro nombre, se trata de otra persona.

Los ovimbundu, en la Angola céntrica, ponían el nombre a los hijos de algún pariente cercano, vivo o muerto, pero si la persona sufría persistentemente de mala suerte o enfermedades, podían cambiar de nombre. Entre los mongoles le cambian al enfermo no sólo el nombre sino también manifiestamente el vestuario. También entre los dayak, en Borneo, después de una curación sigue el cambio del nombre del enfermo con el fin de engañar al espíritu maligno. Igualmente, cuando un niño ha caído enfermo, el chamán, entre los haidas de la América del Pacífico septentrional puede decidir que no se le ha puesto el nombre adecuado y se le cambia el nombre. También entre los norteamericanos indios crow. Todos estos ejemplos representan el deseo de engañar a los espíritus malignos para que ignoren al enfermo creyendo que, por recibir otro nombre, se trata de otra persona. Aunque existe otra teoría: el poder mágico de la misma palabra (o nombre). Entre los judíos de Ucrania era costumbre que un enfermo grave recibiera solemnemente el nombre "vida" "Chaim" (Jaime) y que, una vez curado, conservara este nombre y mantuviera el antiguo en secreto. Igualmente, los yacutos, en la remota Rusia asiática y septentrional, acostumbran a denominar al nuevo hijo "osito" (asa oboto) para salvarlo de la muerte.

No son pocas las culturas donde para escapar de la muerte los seres humanos reciben un nombre provisional, a veces poco halagador. El alumbramiento y los primeros años de vida eran otro espacio liminal peligroso y vulnerable. Así, entre los mosios, en el alto Volta, a veces se otorga al bebé un nombre degradante o aterrador, como Kum "Cadaver" o Bogdo "Tumba", o simulan venderlo y recomprarlo, llamándole "esclavo de..." Los ainúes, nativos de Japón, usaban nombres como "barrigón" o "sucio" hasta los dos o tres años de edad, cuando eran menos vulnerables, era entonces cuando pasaban a llamarles "pico de pájaro" "gracioso" y otros apelativos más cariñosos. Los kazajos les llamaban, además del nombre auténtico, "niño malo", "niño ladrón" "ojos de carnero" o "varoncito loco". Entre los aborígenes aranda, cada individuo tiene dos nombres: un nombre conocido por todos y otro secreto, que le pone el jefe del totem reunido en consulta con los ancianos y que sólo se pronuncia en las ocasiones más solemnes. Esos nombres sagrados sólo los conocen los hombres muy ancianos; las mujeres ni siquiera conocen el suyo.

No son pocas las culturas donde para escapar de la muerte los seres humanos reciben un nombre provisional, a veces poco halagador. El alumbramiento y los primeros años de vida eran otro espacio liminal peligroso y vulnerable. Así, entre los mosios, en el alto Volta, a veces se otorga al bebé un nombre degradante o aterrador, como Kum "Cadaver" o Bogdo "Tumba", o simulan venderlo y recomprarlo, llamándole "esclavo de..." Los ainúes, nativos de Japón, usaban nombres como "barrigón" o "sucio" hasta los dos o tres años de edad, cuando eran menos vulnerables, era entonces cuando pasaban a llamarles "pico de pájaro" "gracioso" y otros apelativos más cariñosos. Los kazajos les llamaban, además del nombre auténtico, "niño malo", "niño ladrón" "ojos de carnero" o "varoncito loco". Entre los aborígenes aranda, cada individuo tiene dos nombres: un nombre conocido por todos y otro secreto, que le pone el jefe del totem reunido en consulta con los ancianos y que sólo se pronuncia en las ocasiones más solemnes. Esos nombres sagrados sólo los conocen los hombres muy ancianos; las mujeres ni siquiera conocen el suyo.

Lo chamorros de las islas Marianas poseen un nombre indígena original, que no se repite en todo el censo, muchos de ellos peyorativos para espantar los malos espíritus de los niños. Ésto es porque para escoger el hombre, los extraen del léxico del lenguaje diario, cotidiano, para transmitir cualquier mensaje que deseen. Los nombres incluso describen la ocasión o situación durante la cual nació el bebé. Además, la mayoría de los nombres o palabras no están asociados con ningún género en particular.

En China, repetir los nombres es una muestra de cariño. No es extraño que a alguien se le llame dos veces por su nombre por esa razón.

Entre los rusos y en coreanos, tras el alumbramiento de las criaturas, los progenitores se interpelaran mutuamente como "padre" y "madre" en el ámbito familiar. Los haidas y los amazónicos güitotos usan nombres personales únicamente para la gente soltera; a todas las demás personas se les llama "padre de", "madre de", o "esposa de". Entre algunas tribus de la provincia de Asam, en la India, los solteros pasan a llamarse “el padre sin hijos", “la madre sin hijos", "el padre de nadie" o "la madre de nadie".

Entre los rusos y en coreanos, tras el alumbramiento de las criaturas, los progenitores se interpelaran mutuamente como "padre" y "madre" en el ámbito familiar. Los haidas y los amazónicos güitotos usan nombres personales únicamente para la gente soltera; a todas las demás personas se les llama "padre de", "madre de", o "esposa de". Entre algunas tribus de la provincia de Asam, en la India, los solteros pasan a llamarse “el padre sin hijos", “la madre sin hijos", "el padre de nadie" o "la madre de nadie".No mentar los nombres de personas fallecidas es otro tabú bastante extendido. Pueblos tan alejados como los guajiros colombianos, los mongoles o los tuaregs del Sahara evitan pronunciar el nombre de las personas fallecidas para impedir que la muerte regrese a por más víctimas.

Es singular el caso de los aborígenes australianos quienes, como muchas tribus indias, ponen a sus hijos nombres de objetos y animales. Así, con el muerto, cuyo nombre no se puede volver a pronunciar, desaparecen palabras de uso común -águila, fuego, árbol, nube- para las que inmediatamente hay que encontrar una nueva denominación, de manera que el idioma cambia constantemente y de forma caprichosa en cada pueblo, tribu, barrio o familia.

Entre los inuit Ammassalimiut ocurría lo mismo: había la costumbre de no pronunciar el nombre de una persona muerta hasta que éste no se reeencarnara en otra persona. Ese período de prohibición podía durar desde algunos días hasta varios años. Si el nombre propio se utilizaba para designar un objeto, era necesario encontrar un nuevo objeto que lo sustituyera. Como consecuencia de la muerte de un hombre que llevaba el nombre kayak, y que no se lo habían puesto a otra persona, el kayak pasó a llamarse carquit.

Entre los indios navajos se considera una grave descortesía interesarse por la salud de los otros, porque piensan que el mero hecho de mencionarla puede acabar con ella.

"Entre los inuit, tradicionalmente, a la niña o al niño le ponen del nombre de la última persona que ha fallecido en la comunidad, así reciben las cualidad y virtudes de este difunto. Pero como la lengua de los inuit es neutra, sucedía en el pasado que cuando tenían un solo nombre, si un hombre y una mujer tenían el mismo, no se podían casar, porque eso significaba que tenían un grado de parentesco demasiado cercano. Por eso, hoy día reciben cinco nombres, y de esos cinco al menos dos o tres son de los últimos antepasados que han muerto, para evitar este problema" Francesc Bailón.

Los gilyaks, al norte de Japón, rebautizan con un nuevo nombre al muerto y consideran sacrílego seguir empleando el nombre que éste usara en vida. La mala suerte también era otra razón para cambiar de nombre: entre los ainu, cuando una persona cae enferma, o si ve pasar un buho volando a través de la luna, cambia a veces su nombre.

Los gilyaks, al norte de Japón, rebautizan con un nuevo nombre al muerto y consideran sacrílego seguir empleando el nombre que éste usara en vida. La mala suerte también era otra razón para cambiar de nombre: entre los ainu, cuando una persona cae enferma, o si ve pasar un buho volando a través de la luna, cambia a veces su nombre.O al contrario, una proeza de alcance social o gesta podía ser una buena razón para el cambio de nombre. Ésto era muy practicado por los indios norteamericanos, en los ritos de iniciación de la adolescencia o en una proeza bélica.

Igualmente, al llegar a la pubertad tanto los chicos como las chicas de los camayuras, en el Mato Grosso brasileño, reciben un nuevo nombre de algún antepasado y se le afeita la cabeza, simbolizando un renacimiento.

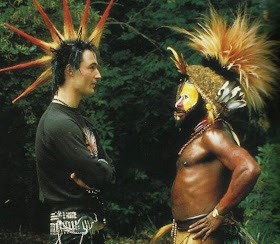

El rechazo a revelar el propio nombre es también algo común en diferentes tribus en África del Sur, en muchos pueblos del archipiélago malayo, entre los tolampos de las islas Célebes, en la indonesia isla Nias, entre los papúas en Nueva Guinea y otros pueblos melanesios de esas regiones, entre los aborígenes de Australia o en la chilena isla de Chiloé. Cuenta el antropólogo Frazer un episodio sobre este hecho: en cierta ocasión, un forastero le pidió su nombre a un araucano y este le respondió:

“Yo no tengo ninguno».

El etnógrafo ruso Zelenin contaba que los siberianos manegrios nunca revelan sus nombres personales, de modo que dan otro cuando se les pregunta por el propio, y que si se les pregunta por alguien de la tribu, responderán: "ese por el que preguntas, es hijo de..."

Entre los iranís de Sungan, el niño que provenía de una familia con alta

mortalidad infantil, podía quedar sin nombre hasta los siete o incluso hasta los diez años. Entre los samoyedos, al norte de Rusia, el niño recibe su primer nombre provisional a los cinco años, y no tendrá su auténtico nombre hasta los quince. Entre los sami, a cada persona que nace se le regala una canción, un "luohti", y tradicionalmente, los títulos de estas canciones son los nombres propios de estas personas que las han recibido como regalo.

Para las culturas orales, las palabras poseen un gran poder. Por eso, consideran que los nombres (una clase de palabras) no es sólo una etiqueta, sino que confieren poder a las cosas, les dotan de ciertas características que el nombre mismo describe. Por eso, en muchas culturas faltar a la palabra es como faltar al alma.

En lengua guaraní ñe'ê significa “palabra” y ñe'â significa “alma”, y el que dilapida la palabra, dilapida su alma. Por eso existe la tradición del tera’o (quitarse o cambiar el nombre) cuando un guaraní comete una infracción moral o dilapida su alma. De esta manera, el indígena está seguro que puede llegar a la plenitud de la perfección: el aguyje (estado de gracia) Por eso, cuando le ponen el nombre a una persona, no mienten ni imaginan, sino que estampan con ese nombre, mediante la palabra, las características más exactas de la persona. Es decir, el nombre es la persona misma, es la esencia de la persona, su identidad.

Tampoco resulta sorprendente que el término hebreo "dabar" signifique "palabra" y "suceso" al mismo tiempo,

y que la palabra nombre provenga del hebreo "nomen" que significa "esencia de la persona o cosa",

y que se parezca tanto a "omen":

presagio.

Ishi fue el último de su tribu, un indio Yahi. En realidad, no se llamaba así. Él respondió Ishi, que en su lengua significa "hombre". Nunca quiso decir su verdadero nombre. Cuando le preguntaron por qué, el respondió “No tengo ninguno, porque no hay gente para nombrarlo”

Fuentes:

"La magia del nombre propio y la magia propia del nombre". Xaverio Ballester.

http://www.continuitas.org/texts/ballester_magia.pdf

"Nuestros contemporáneos primitivos". George Peter Murdock

"Vida de los nativos americanos" Colin F.Taylor

"La rama dorada: un estudio sobre magia y religión". J.G. Frazer.

"Tabu linguistici nelle popolazioni dell Europa orientale e dell Asia settentrionale. Tabu della vita domestica." Zelenin, Dmitrij K.